株式会社トランザクト(以下、トランザクト)は、購買発注、出荷物流、顧客管理などの基幹業務に欠かせない、見積書や注文書といった各種書類のFAX送信、FAX受信をクラウド上で実現するインターネットFAXサービスを提供している。専任の社内システム管理者を持たない同社では、法人向けの営業/顧客対応における情報共有に限界を感じており、なんとか現場担当者たちの手で改善を進められないものかと考えていた。そのニーズにマッチしたのが、クラウド型データベースアプリ「kintone」だ。導入経緯や現在の利用状況などについて、同社の営業部 部長 横尾勇人氏、カスタマー・サポート部 部長 大嶋ゆかり氏にお話を伺った。

営業部 部長 横尾 勇人氏

営業部 部長 横尾 勇人氏

トランザクトでは、クラウド型のFAXサービスを提供しており、多数の法人顧客を抱えている。ただ、ひと口にFAXサービスといっても、大量の注文書を受け付けるFAX受信サービス、月間数十万枚の処理を必要とするメール、SOAP、FTPなど多彩なプロトコルに対応したFAX送信サービス、そしてそれらに付随するオプションソフトウェアなど、幅広い形態のサービスを提供している。しかも、ミッションクリティカルな基幹業務に組み込んでいる企業がほとんどのため、顧客からの問い合わせ対応やトラブル対応などが非常に重要な業務となっている。そうした状況の中、大きな課題になっていたのが、担当者間の情報共有だったと横尾氏は語る。

「弊社ではそれぞれのお客様の環境やニーズに合わせたサービスを提供することを心がけていますから、当然ながら、顧客ごとに営業担当を明確に決めていますし、問い合わせに対してはサポートチームが対応するようにしています。ただ、担当者がそれぞれに商談対応を行ったり、トラブル解決を図るだけで終わっては、会社全体のナレッジにはなりません。」(横尾氏)

もちろん、各々の対応のやりとりを体系立った履歴として残すための運用ルールを定めていたのだが、形式がばらばらだったり、漏れが生じたり、そもそも報告自体されなかったりという問題も生じていた。中でも特に頭を悩ませていたのが、部門間のナレッジ共有だ。見込み客からの問い合わせや商談に関する情報の共有であれば、営業日報を活用するなど、部門内でいくらでも解決を図れる。しかし、既存顧客の対応などは営業だけではなく、サポートチームも絡んでくるため、全社的な情報共有が求められる。従来は電子メールで情報を伝達していたが、それでは効率が悪いうえに、情報セキュリティの面でも大きな危惧がある。やはり何らかの"情報共有基盤"を構築しなければ、もはや無理な段階に来ていると感じたという。

電子メールをベースとした情報共有に見切りをつけた同社では、新たな仕組みの検討を開始した。前述のような課題を解決するためには、やはりCRMやSFAなどのアプリケーションを導入すべきだろうという声もあったが、問題になったのは、情報システム部門がなく、専任の社内システム管理者もいないということだ。導入プロジェクト自体はカスタマー・サポート部に所属する大嶋氏が中心となって進めることとしたが、導入後の運用やメンテナンスまではとてもカバーする余裕はない。

そのため、オンプレミス型のシステム構築は現実的ではないと感じ、SalesforceやOffice 365などのクラウドサービスを候補に挙げていたのだが、同社のニーズから見ると、少し大掛かりすぎるうえ、きちんと使いこなせるのだろうかという不安もあった。また、求めている機能はそこまでのものではないのに、コストが割高だという印象も持ったという。

カスタマー・サポート部 部長 大嶋 ゆかり氏

カスタマー・サポート部 部長 大嶋 ゆかり氏

「そういう状況の中で、ちょっとした縁があって、kintoneのベータ版を見せていただいたのですが、弊社のニーズにぴったりな感覚でした。それに営業の方々の対応も非常によくて、私たちのような小規模な企業でも一生懸命対応していただけました。もちろん、サービス自体の内容に関しても、要望をしっかりと聞いていただけて、正式に導入してから現在までの半年の間で見る見るうちに改善されていくことを、しっかりと確認できたという点も、信頼感につながっています。」(大嶋氏)

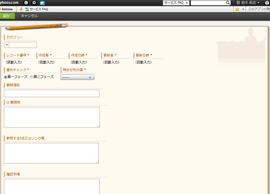

アプリの作成に関しては、横尾氏と大嶋氏が率先して取り組んだが、Excelのシートを組むものと同じような感覚で進められるため、試しで作成した掲示板ライクな情報伝達フォームなどは、本当にものの数分で済んだ。当初はアクセス制限や通知設定といった部分は、あまりよく理解していなかったため、本当に動くだけという程度で、体裁なども気にしていなかった。だが、そのあたりを考慮して、情報共有のためのナレッジデータベースなどの正式なアプリを作成していく際にも、せいぜい数時間程度で完了している。

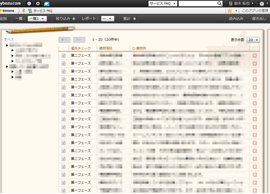

また、kintoneを導入したことで、自分たちの入力する情報は皆で共有されるものという意識が高まり、しかも、コメント機能でほかの社員が活用している度合いや反応なども実際にわかるようになった。そのため、情報が入力されない、放置してしまうというケースは見られなくなり、結果として、社内を飛び交うメールも激減した。しかし、導入メリットはそれだけにとどまらない。

同社が提供しているFAXサービスは単体提供だけではなく、例えば帳票ソリューションといった、パートナー各社のサービスとマッシュアップして提供されることも少なくない。ある日、そうしたパートナーのうちの1社が、人気が高く短納期導入が必要なある連携サービスを急遽拡大することになり、サービスの申し込みや問い合わせが殺到することが予測されるという事態が生じた。そのため、より迅速に対応が行えるような体制を整える必要があったものの、1週間という短期間で、しかも、ほかの業務にも追われる中では困難と思われた。だが、ほかならぬkintoneがその状況を救うことになる。

「申し込みを管理する仕組みも、いずれはkintoneで構築する予定だったのですが、そんなに優先順位は高くなかったため、じっくりと進めるつもりでした。ただ、1週間後に通常の2倍以上の申し込みが来ることが想定されましたので、既存の仕組みではとても裁けない。そこで、申し込みのプロセス管理、問い合わせ履歴、FAQなど、アプリを10個ほど新たに作成し、そこへ必要なデータを埋めていく作業を行いました。結果的には無事にすべてを遂行できましたが、本当に急なことだったので、kintoneがなければどうなっていたかと思います。」(大嶋氏)

同社では現在も、kintoneの活用範囲を徐々に広げており、ミーティングの種類ごとに議事録アプリを作成したり、プロジェクト管理などの運用を一部で行うなど、これまで手作業や属人的に行われていたタスクをkintoneへ移行させようという取り組みを進めている。また、スマートデバイスなどでのモバイルアクセスに関しても十分なセキュリティ対応勘案の上、今後さらに本格的に検討していく予定だ。

「弊社では、24時間365日のサポートが必要なサービスを主力業務としていますから、営業時間外の対応はスタッフがリモートで対応する場合もあります。もちろん、そういうときにも問い合わせ履歴の参照や入力ができたほうがいいですし、営業活動でも出先から過去の商談の内容を急に確認したいということもあります。今後は、やはり必須になってくると思いますね。」(横尾氏)

同社で提供しているFAXサービスは、FAXというレガシーな情報伝達ツールをベースとしつつも、インターネットや、その上で動いている様々なITシステムとの連携を広げることで、実は今でも進化し続けているものだ。そうした中で、サービスを提供する側の体制も常に変革を模索し、サービスの品質向上に努めなければならないという意識を強く持っている。つまり、既存の仕事の流れや規定をそのまま大事に守っていくのではなく、時代やビジネス環境の変化に応じて、柔軟に変えていく。そのためには、自分たちの手で仕事の道具や環境を作り出したり、改良できるようにしておきたい。それを効率よく実現するためのシステムとして、もはやkintoneは欠かせない存在なのである。