JX金属

- 【業務内容】

- 薄膜材料事業/タンタル・ニオブ事業/機能材料事業/金属・リサイクル事業/資源事業

- 【利用用途】

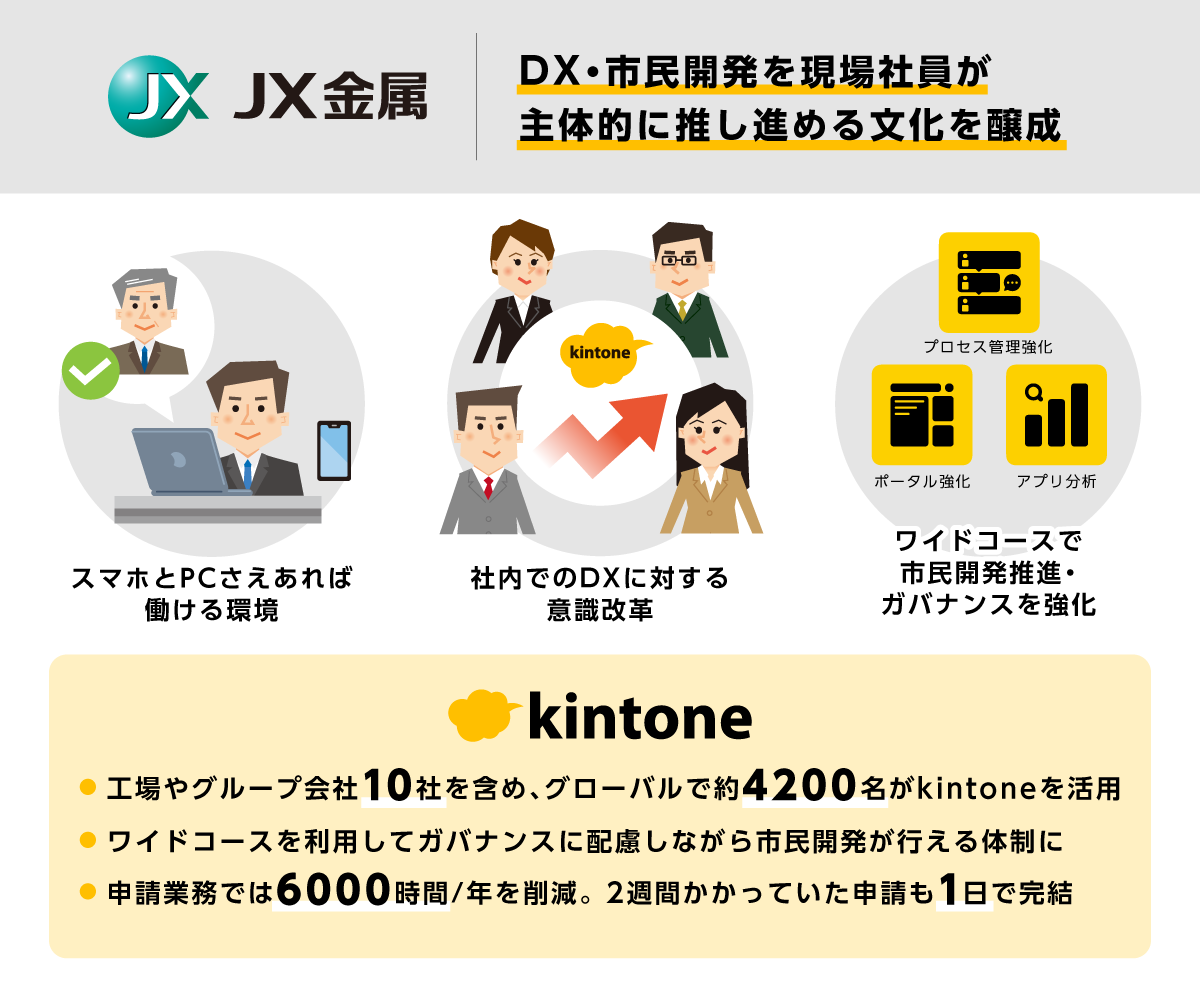

- ワイドコース活用、オフィスDX、ワークフロー、ペーパーレス化、その他グループ全体の業務改善

半導体材料・情報通信材料のグローバルリーダーであるJX金属株式会社は、「2040年JX金属グループ長期ビジョン」の実現に向けた事業基盤の確立を目指し、全社横断的にDXを推進している。オフィス移転を契機に市民開発を 支援するプラットフォームとしてkintoneを活用、ワイドコースへの拡張を通じて大規模活用の基盤づくりを整備している。その経緯について、技術本部情報システム部 副部長(オフィスDX推進担当) 竹村 慶周氏、同部 齋藤 巧氏、総務部 参事 湯元 哲平氏および同部 島 杏佳氏にお話を伺った。

同社は1905年の日立鉱山の開業をルーツとし、現在は、スマートデバイスや通信インフラなどに欠かせない高付加価値な先端素材のグローバルプレーヤーである。北米・南米やアジア・オセアニア、欧州にいたるまで、全38拠点で事業を展開している。

そんな同社では、長期ビジョンで描いた「技術立脚型企業」の実現に向け、2023年度からはDXのさらなる深化・加速に向けた「IoT・AI 6ヵ年計画」を策定し、あらゆる領域でのプロセス革新を行っており、モノづくりにおける製造DXとともに、DX人材のリソース増強と育成強化による働き方改革も含めたオフィスDXを強力に推進している。

このオフィスDX推進における大きな環境変化の契機となったのが、2020年に実施した本社移転だったと竹村氏は当時を振り返る。「オフィス移転のタイミングで世界的なパンデミックが重なり、これまで各部署で行われていた紙を中心とした申請承認プロセスでは業務に支障をきたす恐れが出てきました。そこで、オフィスDXを推進するための環境づくりの1つとして、申請承認業務の電子化を急遽進めることにしたのです」。

当時は決裁する前に承認者へ説明に赴き、そして紙の決裁書に押印してもらい承認を経ることが一般的で、離れた事業所に決裁者がいる場合は、郵送や直接現地に赴いて事前説明や押印を依頼していたという。企業文化として根付いていた紙による決裁処理から脱却し、システム上で決裁可能な基盤整備が必要になったのだ。

技術本部情報システム部 副部長(オフィスDX推進担当) 竹村 慶周氏

技術本部情報システム部 齋藤 巧氏

新たなプロジェクトでは、コーポレート部門である総務部をオーナーとして、抜本的な業務改善につなげていくためのオフィスDXに貢献する環境整備を目指すべく、基盤となるソリューション選定に入った同社。そこで大きな要件となっていたのは、本社はもちろん、モノづくりの現場となる工場やグループ会社含めて展開していける、多様な業務に適用できる高い拡張性のある基盤づくりであった。また、DX人材の増強・育成に向けて現場主導でアプリ作成できるよう、市民開発のプラットフォームとしてノーコードツールが求められたという。

複数の選択肢を候補に挙げるなかで注目したのが、業務プラットフォームとして知名度の高いノーコードツールであるkintoneだった。「すでに一部の業務のために導入済みだったワークフローを中心とした開発基盤も候補に挙げ、PoCのなかで使い勝手の面で好評だったkintoneに注目したのです」と竹村氏は説明する。

総務部 参事 湯元 哲平氏

総務部 島 杏佳氏

同社では、コンシェルジュとして総務機能を外部委託するBPOサービスを活用しているが、この外部のコンシェルジュメンバーでも習得して開発できる環境が望まれていた。「開発経験のない若いコンシェルジュであっても開発ノウハウが習得できるだけでなく、逆に社員にアプリ開発の方法を教育していくといった流れも生み出したいと考えていました。そこで使い勝手の良さ、触りやすさを重視した結果、kintoneが最適だと判断したのです」と湯元氏は語る。また、新たな働き方に向けて、社員全員に貸与しているスマートフォンとPCさえあれば業務継続できる環境が整備できる点も、kintoneの大きなメリットに挙げたのだ。

当時はSaaSやPaaSといったクラウドサービスの活用はまだ十分に進んでいなかった同社だけに、kintoneの利用は挑戦的なプロジェクトと言えた。「まずは社長決裁に向けた申請承認フローからスタートすることに。トップの成功事例はグループ全体に展開する際には大きなインパクトとなります。クラウド利用も含めて、我々にとってこれまでにないプロジェクトでしたが、そのための基盤として実績豊富なkintoneに期待したのです」と竹村氏は振り返る。

結果として、グループ全体のオフィスDXを支える業務基盤として、kintoneが採用されることになったのだ。

現在は、同社含めたグループ10社に所属する4200ほどのメンバーがkintoneを活用しており、作成されているアプリは本番稼働で500ほど、試験的なアプリも含めると1000ほどに達している。今後も増え続けることが予想されるアプリ数の上限を増やし、自動化や省力化に貢献する外部連携のAPIリクエスト数の上限拡大に向け、大規模利用に特化したワイドコースを契約しているのが同社の特徴だ。「承認履歴の把握やプロセス管理の可視化といった機能はぜひ活用していきたいですし、使い勝手を高めるポータル拡張などの機能もしっかり実装していきたい」と竹村氏は説明する。アプリ数が多いだけに、統制環境の強化も含めてアプリ分析などの機能にも期待を寄せているという。

総務部門が管轄する全社共通で利用するアプリは、システム部門だけでなく、総務部門自らアプリの開発や改善を行っており、部署ごとに作成権限を与えることで、システム部門が伴走しながら現場での市民開発を支援。「オフィスDX推進パッケージのようなフォーマットを用意し、課題の整理方法やそのためのツール提供、使い方の基礎的なワークショップ含めてパッケージ化し、定期的に応募をかけて市民開発できるような活動を行っています」と語る竹村氏。

作成されたアプリは、申請承認に関する各種アプリとともに、ナレッジ共有や見積発注管理、タスク管理、問い合わせ管理など多岐にわたっている。

外部とのkintone連携に関しては、人事システムが持つ人事マスターに紐づく権限などが連携されているほか、kintoneとスクラッチ開発した購買システム間でAPIを介して相互に案件情報を連携するといった運用も行われている。外部連携という意味では、電子契約が可能なDocusign連携プラグインを活用し、kintone上で契約申請を行ったうえでDocusignにて電子サインを行い、電子契約を行うといった連携も行われている。「メンテナンスを考えると、手組みによるカスタマイズはできる限り避け、kintoneオリジナルな環境で業務アプリを作っていきたい。必要であれば、市販の汎用的なプラグインを活用しています」と竹村氏は説明する。

同社が運用しているのは、各種申請承認系のアプリが中心で、当初スタートさせた社長決裁の仕組みとともに、上長の押印申請から出張申請、時間外の空調利用申請、ラウンジで利用するケータリングの発注申請、会議室予約や備品発注、法務部門へのリーガルチェック依頼など、従来は紙で行っていた各種申請プロセスを電子化している。「多様な人材が活躍できるフィールドを作り出すために障がい者雇用を行っていますが、依頼する業務を申請するときの申請フローにもkintoneを活用しています」と島氏は説明する。36協定一般条項の超過事由を申請してkintoneにて管理し、CSVで取り出して活用するといった労務管理の領域や、工場独自で化学物質の危険有害性情報を記載した文書であるSDS(安全データシート)のプロセス管理アプリといった業界特有のアプリも運用している。

また、BPOサービスとして委託している外部コンシェルジュに対して座席配置の変更依頼を含めた会議室の予約を依頼するケースでは、申請フォーム自体をコンシェルジュが開発し、実際に現場展開している。さらに、人事異動の際に、必要なPCや名刺、ロッカー等の手配といった所管部署が異なる手続きを一元的に管理し、リアルタイムに状況確認できるアプリも用意している。「kintoneを導入したことで、関係する部署間の連携が深まったのは1つの副産物だと言えます」と湯元氏は評価する。

市民開発に向けたボトムアップツールとしてのkintoneが文化として広がりつつあり、決裁関連の業務でいえば、全体で3000件ほどある申請承認のプロセスで1件あたり2~3時間の削減効果が試算されているなど、グループ全体で大きな業務効率化の効果が得られているという。「事前説明と承認のための押印をもらうまで2週間ほど要する処理もありましたが、今では1日で承認が終わるものも。承認プロセスの簡素化によってリードタイムを大幅に減らせています」と竹村氏は評価する。また、従来紙で行っていた申請承認フローの電子化で紙自体を大幅に減らすことに成功し、監査対応時にも必要な処理を探す手間もなくなるなど、オフィスDXに関連した効果は大きい。「今では当たり前のようにkintoneを活用しており、今これがなくなったらあらゆる申請業務が崩壊してしまうレベルです。古い申請書を電子化し、すぐに運用が可能になるなど、業務を標準化する上でもメリットがあります」と湯元氏の評価も高い。

情報システム部としての役割も、従来のような環境提供から、アプリ作成のお膳立てをして他部署の成功事例を紹介するといった情報伝達などへ役割が変わってきている。「我々のリソースが限られているなか、市民開発が進むことで現場同士が互いにサポートしあって新しいアプリが生まれるなど、現場で切磋琢磨できる環境になってきています」と齋藤氏は力説する。これまで同社では、事前説明のあとに申請承認が実施されていたが、役員からはわざわざ説明に来なくともkintoneで申請すればいいという声が寄せられるなど、トップレベルからDXに向けた意識変革が進んできている状況にあるという。

ノーコードツールであるkintoneが持つ一番の魅力は、アプリ作成から効果を実感するまでの時間が圧倒的に短い点だ。「7割ほど作成して利用者同士で意思を確認し、相違点があればその場で改修するなど、よりよい環境整備が進められています。しかも1度作れば似たような業務にも横展開しやすく、非常に利便性が高い」と齋藤氏。湯元氏も「他部署と会話する際に、他の部署で使っているアプリに似たものが欲しいといった、すでに出来上がっているものが雛形としてイメージが共有しやすくなっています。パターン化されたことでロスを減らして効率化にもつながっています」と評価する。

同グループのDX推進の基盤として活用が進むkintoneだが、今後も啓蒙活動を通じてオフィスDXの推進をさらに進めていきたいという。「展開を進める過程で、やはり野良アプリが増えて便利なアプリが探しづらい状況も生まれてしまうため、そのあたりは十分ケアしていきたい」と島氏は語る。まさにワイドコースで実装可能なアプリ分析機能などが生かせる部分になってくると期待する。

また多くの企業が模索する生成AIとの連携も含め、kintone内の情報を有効活用していけるような環境整備にも取り組んでいきたいという。「グループではMicrosoft 365をベースに展開しており、Microsoft 365 Copilotを軸にした生成AIの活用は避けて通れません。kintoneや調達含めた基幹システムの情報をうまく活用して、生産性向上や付加価値創造につなげていける環境を整備したい」と齋藤氏は期待を寄せている。

総務内では、kintoneの成功体験をメンバーに積んでもらうための環境づくりに取り組んできたという。「業務効率化を積極的に進めている段階ですが、kintoneによる業務を効率化できたという成功体験を通じて、他の業務もやり方を変えていこうという意識を持つきっかけにもなっています。」と湯元氏。

また、オフィスDXに関連したワークショップはシステム部門だけのリソースでは十分でないため、各部門のパワーユーザーを選抜、育成して、ユーザー同士での市民開発を加速させるような体制づくりも含めて、今後もkintone活用を加速させていきたいと竹村氏に語っていただいた。

(2025年1月 取材)

本動画に関する著作権をはじめとする一切の知的財産権は、サイボウズ株式会社に帰属します。

kintoneを学習する際、個人や社内での勉強会のコンテンツとしてご利用ください。

データを変形 ・加工せず、そのままご使用ください。

禁止事項

ビジネス資料や広告・販促資料での利用など

商用での利用は許可しておりません。